以自然科学视角解码华夏农耕文明,汇聚历代农政机构、先贤智慧、农器发明与经典著作,展现传统农业科技脉络,并聚焦近代非遗保护与创新传承,邀您共探穿越千年的土地智慧与生态哲学。

Loading

以自然科学视角解码华夏农耕文明,汇聚历代农政机构、先贤智慧、农器发明与经典著作,展现传统农业科技脉络,并聚焦近代非遗保护与创新传承,邀您共探穿越千年的土地智慧与生态哲学。

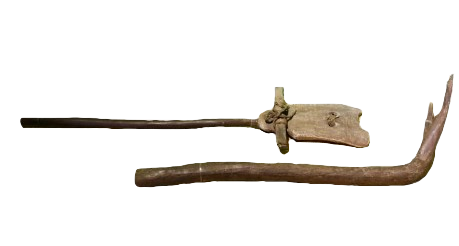

耒耜由木柄与分叉的耜头构成,通过脚踏横木发力刺入土地,完成翻土与开沟作业。《易经·系辞》记载“神农氏作,斫木为耜,揉木为耒”,河姆渡遗址发现的骨耜距今7000年,其刃部留有捆扎绳索的横向穿孔。

这种工具使原始农业从刀耕火种向深耕细作转变,双齿设计可减少土壤阻力30%,配合石斧砍伐树木,成为黄河流域粟作文明的核心工具。战国时期铁器普及后,耒耜逐渐被铁犁取代。

耒耜作为中国最古老的农具,经历了从简单到复杂的演变过程。在新石器时代早期,先民们使用单尖木棍进行简单的耕作。到了河姆渡文化时期(约5000年前),出现了经过精细打磨的骨耜,这些用动物肩胛骨制成的农具长度约40厘米,刃部锋利,大大提高了耕作效率。

商周时期,随着青铜技术的发展,出现了更加耐用的青铜耜头。河南二里头遗址出土的青铜耜头长约15-20厘米,通过榫卯结构安装在木柄上,形成了复合工具。《诗经》中"三之日于耜"的记载,生动反映了当时耒耜的广泛使用。 战国时期铁制农具兴起后,耒耜在江南水田地区仍被保留使用。马王堆汉墓出土的《驻军图》上标注的"耒部"地名,说明耒耜已从实用农具演变为具有文化意义的地名。这一演变过程不仅展现了农耕技术的进步,也反映了农具在中国古代社会中的特殊地位

在距今约7000年前的长江下游河姆渡文化时期,先民们创造性地使用骨耜这一原始农具开垦沼泽湿地,开创了中国南方稻作农业的先河。这些骨耜多采用水牛的肩胛骨制成,经过精心打磨后形成长约45厘米的锋利刃部,并在顶端钻孔系绳以便操作。在实际耕作时,农民们会脚踏横木增加下压力,将骨耜以约45度角斜插入松软的淤泥中,然后利用杠杆原理向后扳动木柄,将大块草甸连根掀起。考古发现表明,这种操作每次可以翻动约0.3平方米的土地,若二十人协同劳作,三日即可开垦出一亩(约666平方米)适宜种植的水稻田。翻起的泥块经过数日曝晒后会出现龟裂,此时再用石斧进行二次破碎,形成细腻的耕作层。这种被称为"火耕水耨"的耕作方式极具智慧:先放火烧荒清除地表植被,再利用水域环境控制杂草生长,使河姆渡人成为世界上最早实现人工水稻种植的族群之一。在河姆渡遗址中,考古学家不仅发现了大量碳化稻谷,还出土了用于脱壳的石磨盘、石磨棒等配套工具,证明当时已形成完整的稻作生产链。这种早期农业实践,为后来长江流域成为中国的"鱼米之乡"奠定了重要基础。

西周时期推行的井田制是中国古代土地国有制的典型代表,在这种制度下,耒耜不仅是生产工具,更是社会组织形式的体现。《周礼·地官·司徒》详细记载了"九夫为井"的土地划分方式:将方圆一里的土地按"井"字形划分为九等份,周边八块为私田由八家农户各自耕种,中间一块为公田由八家共同耕作。在公田劳作时,农户们使用木制的耒耜进行集体耕作,这种工具相比骨耜更为轻便耐用。每年春季播种前,都要举行隆重的"藉田礼",由田官率领农夫们列队持耒耜刺土,众人齐声唱诵《诗经·豳风·七月》中的农事诗篇来统一动作节奏:"三之日于耜,四之日举趾。"这种仪式化的集体劳动不仅保证了公田的产出(用于国家税收和贵族俸禄),更通过庄严的仪式强化了"普天之下,莫非王土"的政治观念。考古发现的西周青铜器铭文中常见"大藉"、"观耤"等记载,证实了这种耕作制度的重要性。值得注意的是,井田制下的集体耕作还发展出了一套严格的质量标准,《吕氏春秋》记载当时要求"耕者必深,耨者必熟",并有专门的田畯监督劳作。这种将农业生产与国家治理紧密结合的制度设计,对后世中国的土地政策和农耕文化产生了深远影响。

汉代是中国南方农业大开发的关键时期,在这一过程中,传统的耒耜并未因铁犁的出现而被完全淘汰,而是发展出了二者优势互补的新型耕作模式。2015年江西海昏侯墓出土的漆盘《农器图》生动再现了这一场景:在江南丘陵地区的湿地开发中,农民们先用大型铁犁进行大面积的翻耕破土,这种重犁由牛牵引,能够高效地开垦生荒地;但在田埂修整、沟渠开挖等需要精细操作的环节,则改用轻便灵活的耒耜来完成。这种分工协作的耕作方式充分发挥了两种工具各自的优势:铁犁适合大面积、深层次的土壤翻耕,而耒耜则便于进行精准的局部修整和排水沟的开挖。文献记载和考古发现都表明,在江南特殊的湿地环境中,耒耜的精准控制能力是笨重的铁犁无法替代的,特别是在开挖深度、宽度一致的排水沟时,耒耜的操作精度可达厘米级。这种优化组合使江南湿地的开发效率提升了约三倍,《汉书·地理志》记载汉武帝时期江南地区"伐苇而耕,火耕水耨"的开发盛况。值得注意的是,这种工具组合还催生了相应的劳动组织形式:壮劳力负责铁犁耕作,而老人和青少年则可以从事耒耜修整工作,实现了人力资源的合理配置。从更宏观的角度看,耒耜与铁犁的并用反映了汉代农业技术传播与地方适应的复杂过程,是中原先进农具与南方特殊地理环境相互调适的典范。