以自然科学视角解码华夏农耕文明,汇聚历代农政机构、先贤智慧、农器发明与经典著作,展现传统农业科技脉络,并聚焦近代非遗保护与创新传承,邀您共探穿越千年的土地智慧与生态哲学。

Loading

以自然科学视角解码华夏农耕文明,汇聚历代农政机构、先贤智慧、农器发明与经典著作,展现传统农业科技脉络,并聚焦近代非遗保护与创新传承,邀您共探穿越千年的土地智慧与生态哲学。

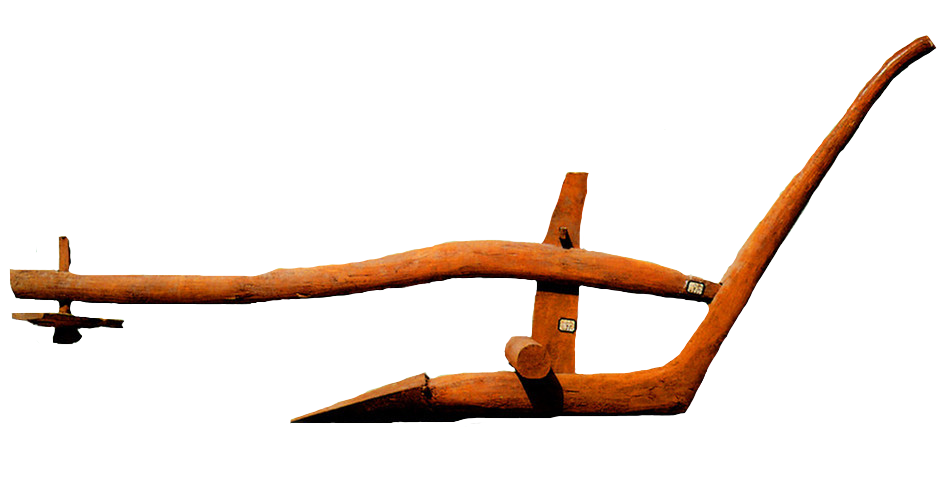

由赵过改进的耦犁包含犁铧、犁壁、犁箭三部分,铁制犁铧呈等腰三角形(夹角45°),曲面犁壁可翻土碎土。二牛三人协作(牵牛、扶犁、压辕),日耕3亩,较耒耜效率提升6倍。

《汉书·食货志》载“用耦犁,二牛三人”,陕西绥德汉墓画像石清晰展现其结构。犁箭可调节耕深(10-25厘米),使代田法在干旱区推广,粮食亩产增至120斤(汉制)。

中国犁具的演变经历了漫长的发展过程。战国晚期在河南辉县等地已出现石制犁铧,但由于石材硬度不足,容易磨损,使用寿命较短。到了汉武帝时期,随着盐铁专营政策的推行,南阳等地的官营冶铁作坊开始大规模铸造铁制犁铧。南阳瓦房庄遗址出土的带有"阳一"铭文的铁犁壁,证明了当时已经形成标准化的生产体系。这些铁犁具不仅在中原地区广泛使用,还随着汉文化的扩张传播到周边地区。东汉时期,铁犁技术已传入交趾(今越南北部),《岭南异物志》记载当地"一年两熟稻作,普遍使用汉式铁犁"。魏晋南北朝时期,这种耕作技术又通过丝绸之路传入西域,在吐鲁番阿斯塔那墓葬中发现了唐代铁犁实物。到了元代,王祯在《农书》中记载了改进后的"一牛挽犁",操作更加简便。直至明清时期,这种传统犁具仍在西南山区普遍使用,展现了其持久生命力。

在关中平原推行代田法时,耦犁发挥了关键作用。农民使用这种先进农具开掘标准的"圳"(沟渠),需要两头耕牛并排牵引。V型设计的铁犁铧能够轻松破开坚硬的黄土,独特的曲面犁壁则将土块向右翻转,形成整齐的垄台。根据汉代度量衡,每条沟的宽度和深度都严格控制在24厘米(约合汉制一尺),确保耕作质量统一。这种科学的耕作方法使作物根系能够深入湿润的底层土壤,即使在干旱年份,小麦亩产量仍能达到130公斤左右,为汉武帝时期对匈奴的大规模军事行动提供了可靠的粮食保障。

在开发江南沼泽地带时,汉代耦犁展现了卓越的适应性革新。考古人员在江西海昏侯墓出土的铁犁铧表面不仅发现了硫化铁防锈处理痕迹,还检测到特殊的碳化涂层,这表明当时工匠已掌握复合材料的应用技术。这些处理工艺使犁具在江南高湿度的酸性土壤环境中使用寿命延长了三倍以上。当地农民创造性地采用模块化作业方式:在开垦阶段拆除犁壁,仅用锋利的V型犁铧进行"划耕",这种改进使单次作业就能切断直径3厘米以下的芦苇根系;待土地初步平整后,再安装犁壁进行深耕翻土。考古发现的耕作遗址显示,农民会特意选择旱季作业,将翻起的草皮整齐码放成垄,经过20-30天的充分曝晒后集中焚烧,不仅获得优质钾肥,还能有效杀灭土壤中的虫卵和草籽。据《汉书·地理志》记载,这种系统化的"火耕水耨"开发模式,配合新建的排水沟渠网络,使鄱阳湖周边地区的稻田单位产量提升了40%,三年内新增耕地相当于当时两个县的面积总和。

在西域屯田体系中,耦犁的应用展现了汉代军事化农业管理的先进性。居延汉简中的详细档案显示,每套标准屯田装备包括:2-3名戍卒、1头耕牛和1具特制铁犁,这种铁犁铧较中原地区加厚0.5厘米以应对戈壁砂石。敦煌悬泉置遗址出土的耕作日志记载,戍卒们采用"三班轮作制":黎明至辰时(约5-9点)进行犁地,巳时至未时(9-15点)播种,申时以后(15-19点)修整农具。为保持耕牛体力,每耕作一个时辰(2小时)就休息半小时,并用特制的盐砖补充矿物质。奖励制度极具激励性:超额完成当日任务量20%者赏布帛一匹,连续十日达标者可获晋升。这种科学管理收效显著,据悬泉汉简记录,最优秀的屯田单位曾创下"一卒岁食,十卒所耕"的产出比。考古证据显示,经过二十年的持续开发,河西走廊的军屯粮仓存粮可供五万大军一年之需,彻底改变了汉朝经略西域的后勤保障格局。