以自然科学视角解码华夏农耕文明,汇聚历代农政机构、先贤智慧、农器发明与经典著作,展现传统农业科技脉络,并聚焦近代非遗保护与创新传承,邀您共探穿越千年的土地智慧与生态哲学。

Loading

以自然科学视角解码华夏农耕文明,汇聚历代农政机构、先贤智慧、农器发明与经典著作,展现传统农业科技脉络,并聚焦近代非遗保护与创新传承,邀您共探穿越千年的土地智慧与生态哲学。

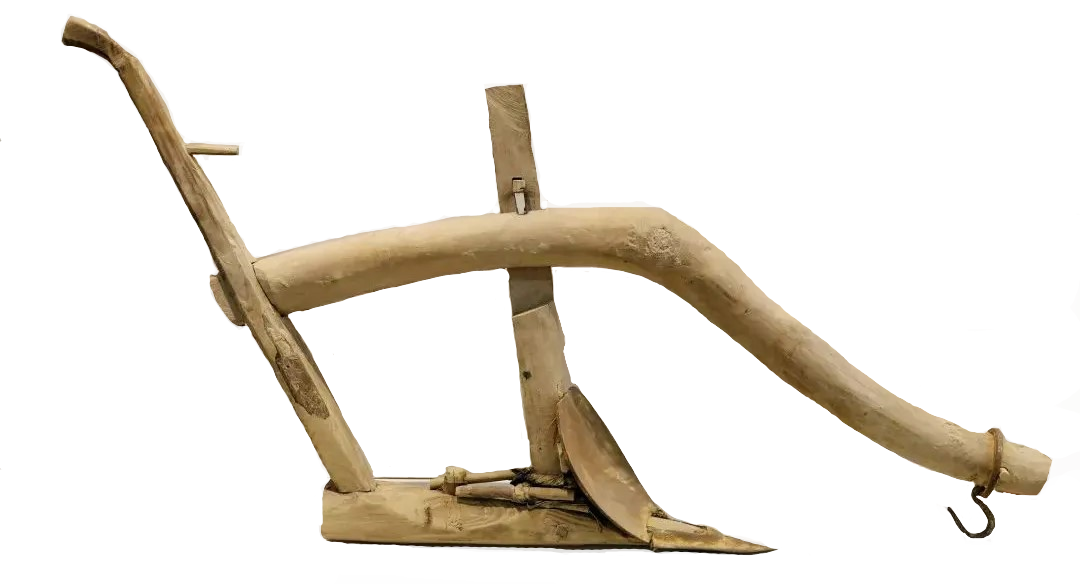

江东农民改进的曲辕犁是中国古代农具发展史上的重要里程碑,其精巧设计充分展现了古代劳动人民的智慧。这种犁具全长2.3米,重约6公斤,相较于传统的直辕犁具有显著优势。最突出的创新在于其弯曲的犁辕设计,这一改进大大减少了耕作时的回转半径,使得在狭小的水田里也能灵活转向。

唐代农学家陆龟蒙在《耒耜经》中详细记载了其操作原理:"进之则箭下,退之则箭上",形象描述了通过调节犁箭来控制耕作深度的过程。江苏扬州唐城遗址出土的铁犁壁文物,表面的波浪纹设计进一步增强了碎土能力,这些实物证据印证了文献记载的准确性,展现了唐代农具制造的精湛工艺。

曲辕犁的演变历程见证了中国古代农业技术的持续进步。早在南北朝时期,农民就开始尝试缩短犁辕长度以提升操作性,这为后来的曲辕犁奠定了基础。到了唐代,江东地区的农民结合江南水田的特殊需求,创造性地将犁辕改为弯曲形状,这一改进极大提升了在泥泞水田中的耕作效率。北宋时期,农人们对曲辕犁进行了进一步改良,增加了深耕镵的设计,并将犁箭的调节档位从最初的三档扩展到十一档,使得耕深控制更加精准。元代农学家在此基础上又加装了粪肥漏斗,实现了播种和施肥的同步进行,大大提升了劳动效率。明代时期,曲辕犁技术传播至朝鲜半岛,朝鲜李朝时期的农书《农事直说》中特别记载"唐犁轻捷,尤宜于畦亩",高度评价了其适应性。到了清代,珠江三角洲的农民将曲辕犁与铁搭配合使用,形成了"犁破垡、搭碎土"的精耕细作体系,这套成熟的耕作方法在苏南农村一直沿用到20世纪70年代,充分证明了其持久生命力。

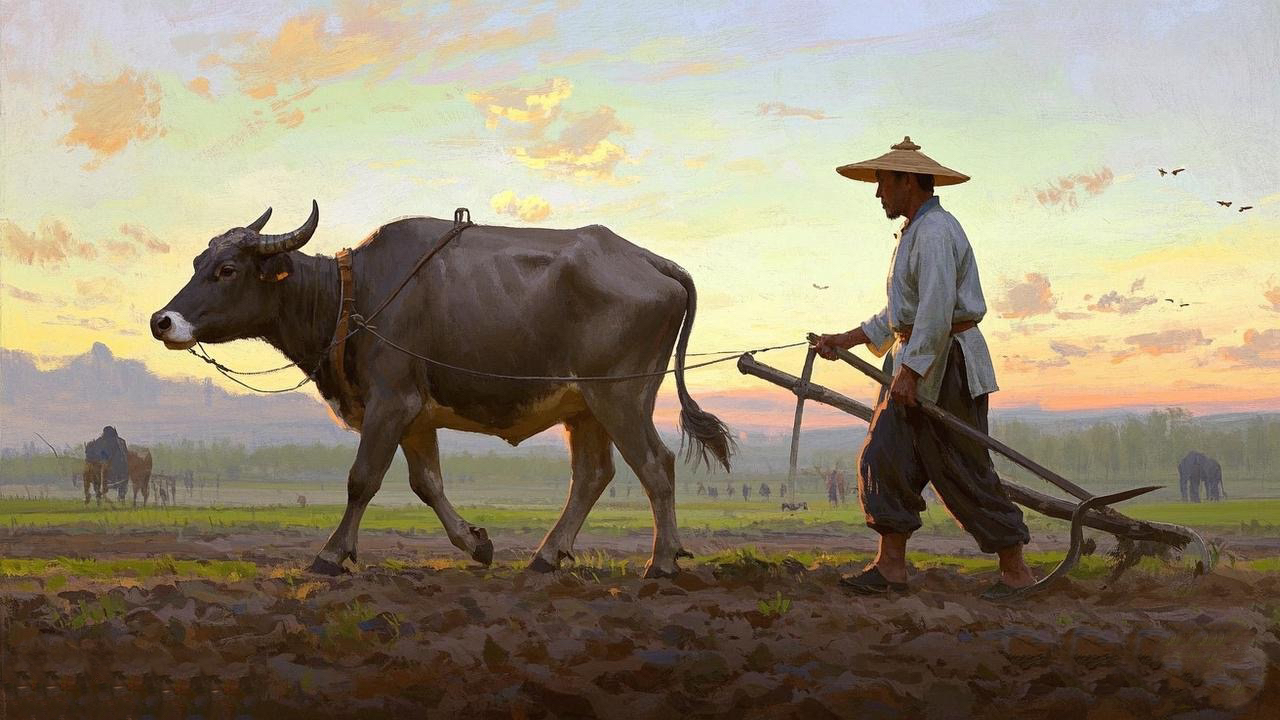

在唐代长江下游的圩田开发过程中,曲辕犁展现了惊人的耕作效率。据《吴郡志》记载,"春耕时节,万牛齐动"的壮观场面生动展现了当时农业生产的蓬勃景象。在苏州周边的低洼湿地,农民们会根据水田特点调整使用方法,常常卸下犁壁,让犁铧仅破土而不翻垡,这样既能保证耕作效果,又能避免水田肥力随着翻耕流失。他们将耕深精确控制在15厘米左右,这个深度恰好能够切断芦苇等杂草的根系,又不会破坏底层保水的青泥层。配合铁搭进行碎土整地,农民们能够在百日内开垦上千顷沼泽荒地。特别值得注意的是,这种耕作方式还形成了独特的"犁底层",即耕作层下方约20厘米处自然形成的致密土层,既能保水保肥,又能防止养分下渗流失。当地农民还发明了"犁后耙"的配套农具,在犁耕后立即进行耙平作业,使田面更加平整,便于后续插秧和管理。这种高效的开发模式直接促成了"苏湖熟,天下足"的农业盛况,为江南地区成为全国粮仓奠定了坚实基础,也推动了中国经济重心的南移进程。

在宋代浙南山区梯田的开垦中,曲辕犁再次展现了强大的适应性。括苍山区的农民们创造性地加装了"山犁头"配件,将犁铧角度调整为60度,专门用于在陡峭的山坡上耕作。他们在35度左右的坡地上沿着等高线犁出一道道阶梯田垄,通过将犁评调到最深档位,能够一次性开出30厘米深的沟壑,有效切断坡地上的树根草茎。遇到雨后泥土粘重的情况,农民们会给牛颈套上铜片保护,同时唱着《耕田嘞》等劳动号子来协调动作。为了增强在斜坡上的稳定性,他们还改进了犁床设计,增加了横向支撑板,防止犁具侧滑。在特别陡峭的地段,农民们会采用"之"字形犁耕法,通过分段作业来降低操作难度。这些因地制宜的创新,使得梯田开垦的效率提高了三倍有余。凭借这种坚韧不拔的精神和不断改进的技术,硬是在"地无三尺平"的浙南山区开垦出了百万亩梯田,不仅解决了当地粮食问题,还创造了世界农业史上的奇迹,至今仍是重要的农业文化遗产。

元代时期,曲辕犁传入云南傣族地区,引发了一场耕作革命。据李京《云南志略》记载,"旱谷地改用犁耕,岁可两获"的记载生动反映了这一变革带来的增产效果。在澜沧江畔的傣族村寨,农民们创造性地将曲辕犁应用于水旱轮作体系:雨季时深耕种植水稻,利用犁壁翻埋杂草作为天然绿肥;旱季时则调浅耕深播种陆稻,通过犁评装置的精确控制来保持土壤墒情。为了适应云南特殊的红壤条件,当地铁匠还改进了犁铧材质,采用含碳量更高的铸铁,使犁具更加耐磨耐用。在耕作技术上,傣族农民发展出了"三犁三耙"的精细作业法,即先浅耕灭茬,再深耕翻土,最后浅耕整地,确保土壤达到最佳种植状态。这种集约化的种植模式使滇南地区的稻米产量实现翻倍增长,单位面积产量达到当时全国领先水平。充足的粮食供应不仅改善了当地人民生活,更成为元朝征讨缅甸大军的重要粮草保障基地,在历史上发挥了重要的战略作用。据《元史》记载,仅至元二十一年(1284年),云南行省就为征缅军队提供了三十万石军粮,其中大部分都产自这些新开垦的犁耕稻田。