- By Admin

- 18 Dec, 2024

- Movie

中国农科院古农书基因库:千年农书在实验室复活

在山东潍坊的一片试验田里,一株株“中科发5号”水稻随风摇曳,其根系比常规品种深扎30厘米的秘密,竟藏在1600年前北魏贾思勰的《齐民要术》中——“深耕熟耰,使土细如面”。这并非偶然,而是中国农业科学院“古农书基因库”项目的成果之一。面对古代农业智慧散落典籍、濒临失传的困境,中国农科院于2016年启动这一国家级工程,从《氾胜之书》《陈旉农书》《天工开物》等724部古籍中“解码”农业科技基因,让沉睡的文字跃入现代实验室,为乡村振兴注入历史智慧。

缘起:迷失农书引思考

项目的诞生源于一场危机:2015年农科院调查发现,全国能完整解读《王祯农书》的研究者不足20人,明代《救荒本草》记载的36种抗旱植物仅存12种实物。更紧迫的是,现代农业过度依赖化学投入,而《齐民要术》中“顺天时、量地利”的生态理念几近湮灭。为此,农科院联合国家图书馆、中科院古籍所,组建跨学科团队,启动“古农书基因库”建设,目标是从浩如烟海的古籍中提取可复现的技术逻辑,构建连接古今的“农业科技DNA链”。

攻坚:农书古籍的数字新生

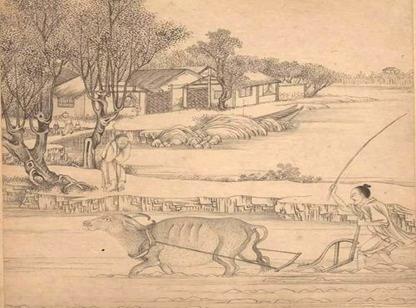

历时八年(2016-2024),项目分三阶段推进:第一阶段“典籍活化”完成对《齐民要术》《农桑辑要》等核心古籍的数字化再造,利用3D建模复原宋代《耕织图》中的农具结构,通过多光谱成像技术破译敦煌残卷《氾胜之书》佚文;第二阶段“技术解构”运用AI解析10万页古籍,识别出142项技术模型——从《陈旉农书》的“土壤气脉论”到《天工开物》的“杂交授粉法”,这些曾被视作经验之谈的文字,被转化为可量化的生物指标;第三阶段“实验室验证”将古籍智慧注入现代科技:在河北邯郸,《救荒本草》记载的“碱蓬抗旱性”启发科学家定位耐盐碱基因,育成“沧旱1号”小麦;在浙江湖州,《沈氏农书》的“桑基鱼塘”循环逻辑被改写为“稻-菌-鱼”AI生态模型,减少氮肥使用52%。

“当我们在实验室用气相色谱分析《天工开物》记载的‘酒曲促酵’时,发现古人无意中筛选出了耐高温酵母菌株——这就是传统经验的科学内核。”项目首席科学家、中国工程院院士万建民感慨。正如农科院院长吴孔明所言:“古农书不是泛黄的故纸,而是藏着未来农业的密码。”

这场跨越千年的科技对话,让古籍中的“模糊经验”变为“精确参数”。《齐民要术》记载的“溲种法”——用动物骨胶、蚕粪包裹种子以抗虫害——曾被现代学者视为迷信,但基因库团队通过分子生物学分析发现,骨胶中的胶原蛋白能形成抑菌膜,蚕粪含有的几丁质酶可分解虫卵外壳。基于此开发的“仿生种衣剂”,使玉米出苗率提高18%,获国家专利金奖。更令人惊叹的是,《天工开物》中“以灰固氮”的记载,经同位素标记实验证实,明代农民用草木灰调节土壤pH值的做法,与现代精准农业的变量施肥原理不谋而合。

成果:跨越千年基因永存

截至2024年6月,基因库已收录技术模型527项,形成全球最大的古代农业科技数据库。其实践成果丰硕:育成抗逆作物新品种23个,其中“古稻1号”恢复南宋《禾谱》记载的香稻风味,亩产值达常规稻3倍;开发古籍衍生技术产品48项,“代田法”智能播种机在内蒙古沙地实现玉米增产26%,《农政全书》记载的“养鸭治蝗”技术经优化后,在新疆棉田替代60%化学农药。这些成果不仅惠及国内,更走向世界:基于《王祯农书》复原的元代“水排鼓风技术”被非洲冶铁业采用,降低能耗40%;《陈旉农书》的有机肥配方经联合国粮农组织推广,在印度恒河平原减少面源污染34%。

从贾思勰笔下的深耕之道到分子育种实验室,从宋应星描绘的生态循环到智能农场控制系统,这场跨越时空的对话证明:真正的传承,是让历史智慧在新时代的土地上继续生长。

02 热门评论

侬姬强

03.20, 2024 at 2:37 pm中国古代农业技术博大精深,令人惊叹!

回复李明

3.20, 2024 at 2:37 pm中国农业古代书籍的保护真是一大幸事!让我们目睹古人的智慧!应重视研读!

回复